Por Rodrigo Daskal (*)

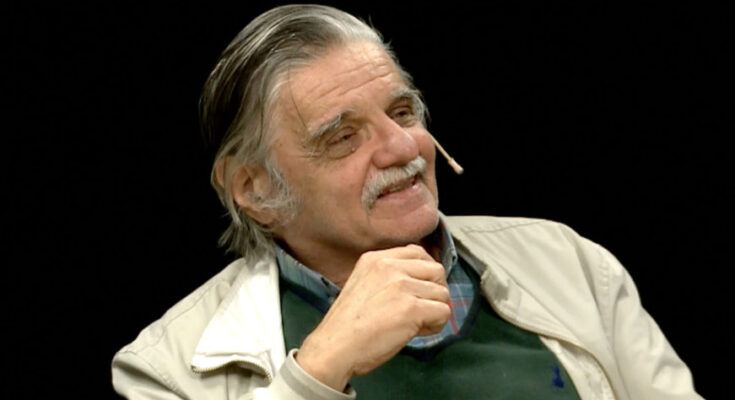

Cómo hablar de lo indecible, que es a la vez eso que sabemos desde que sabemos: que llega la muerte. La de Horacio es una muerte dulce, la dulce tristeza que nos deja su sonrisa generosa, su gesto consternado y pensativo, su mirada nunca fija y falsamente extraviada. Lo conocí cuando las aulas universitarias eran todavía una aventura y sus clases, la selva: capaz de mezclar todo, aunque nunca como en botica, siempre sugerente y atrevido en el pensar. Nada estaba disperso aunque lo parecía en un panteístico caos, desde la literatura y la historia argentina al marxismo o la filosofía francesa. Pero no era eso, no: no su erudición lo que nos partía la cabeza (aunque también, y aburría a unxs cuantxs). Porque su saber era siempre un abrir nuevos senderos, pensar nuestros trenes y ciudades haciendo un falso “trabajo de campo”, organizar grupos de estudio que no estudiaban lo que el canon universitario estudiaba (ni siquiera lo que el propio canon gonzaliano estudiaba, si es que lo hubiera, de Sarmiento a Martínez Estrada, pasando por Cooke y Perón), charlas y mesas redondas, fundar revistas y publicar libros colectivos y reírse, siempre reírse amablemente. Horacio se aferraba a lo que estaba en el límite: esa o ese estudiante diletante, el locx, el rarx, nunca quedaba fuera, menos que menos lxs que pensaban en carriles distintos. Reía con las ironías y las ironías del destino, con los juegos de palabras, con las palabras fuera de uso que usaba gozosa y arteramente, con las anécdotas que se amuchaban como hojas en otoño: como cuando no podía evitar que lo confundan con el actor Lito Cruz, y debía insistir en que no lo era. O contar que al ser detenido en el golpe militar de 1976 y llevado ante la policía y confiscado sus libros, un comisario que conocía a Arturo Jauretche decidió que fuera a una corte militar, lo que posiblemente le salvó la vida. La calle, los bares, los libros, los papeles, los amigos en las diversas formas de la amistad fueron también su cosmos, en el que renegaba de la sociología en la que se había formado y a la que le agradecía acudir a la filosofía, a los grandes temas del humanismo, para tratar de evitar todas esas definiciones: aprender a usarlas en suspenso. Como con el deporte o el fútbol: un hincha de Boca (https://centrofobal.com/

Horacio era también un verdadero actor del habla haciendo de sí mismo: nada se le escapaba, sus manos acompañaban gestualmente al dulzor de su voz, cuyo tono variaba poco pero lo suficiente para empujar la reflexión. Fue, es, el más importante ensayista e intelectual -conceptos que defendió para poder luego fugar de ellos, como de cualquier otro- que tuvo nuestro país en los últimos tiempos. ¿Qué tiempos? Quién lo sabe. Quizás los idos, los que dejan estelas que intuimos perdidas pero cuya luminosidad algún día estallará, porque Horacio, diría Gabo Ferro, sólo partió ya que irse es, siempre, volver a volver.